02.12.2025

Mon souhait, c’est d’arriver au moindre recours à l’isolement, voire à supprimer intégralement l’isolement

Pour Emmanuel Scicluna, cadre supérieur de santé en charge de la sociothérapie à l’Institut Camille Miret, la sociothérapie est un combat militant humaniste qui remet le patient au cœur du soin. Rencontre avec ce féru de philosophie, d’éthique et de valeurs qui nourrissent sa vocation. (3ème partie)

Un internement peut être violent, et implique parfois une coupure avec la famille du patient. Comment intégrez-vous le milieu familial à la sociothérapie ?

La famille est une partie du puzzle : vous prêchez un convaincu, parce que je suis également thérapeute familial systémique. J’ai d’abord suivi une formation de thérapeute familial et exercé comme tel dans mes fonctions d’infirmier.

Très souvent chez quelqu’un qui décompense psychiquement, le patient désigné est celui qui porte le symptôme mais il faut rechercher la fonction de ce symptôme au sin du groupe familial. Je m’explique : le symptôme c’est, par exemple, l’anorexie. La fonction de ce symptôme va se trouver dans la dynamique familiale du patient. Je ne suis pas en train de dire que le père ou la mère ne vont pas bien, mais nous avons tous des dysfonctionnements familiaux.

Nous pouvons tous avoir un dysfonctionnement familial, parce qu’on porte lourdement notre charge de l’éducation et d’une histoire familiale, avec des morts, des répétitions de suicides dans la famille… On trouve de tout, comme des addictions, par exemple. Si la personne qui est là exprime un mal-être, et qu’elle part sans qu’on ait travaillé avec l’entourage cette question, c’est reculer pour mieux sauter. Il repart à la maison, et la fonction du symptôme n’a pas été traitée.

Nous développons cette approche à l’ICM, et pas seulement en sociothérapie. Mais cela demande des formations particulières. Il n’y a aucune place à l’improvisation. Ce genre de thérapie peut aller assez loin. Un exemple, c’est celui d’une vitre sans tain. On installe une caméra derrière la vitre dans une pièce où le patient voit ses proches, sachant que le patient sait qu’il est filmé. L’échange est enregistré, celui avec les thérapeutes aussi, puis nous visionnons de nouveau l’interaction. Ce travail est très utile parce qu’on ne peut pas nécessairement tout saisir durant les échanges. Cela permet une plus grande fluidité et une concentration exclusive sur le patient.

Qu’est-ce qui vous a amené sur cette voie de la thérapie familiale, et plus largement, de la psychiatrie et de la sociothérapie ?

Je suis d’Angers, et à deux kilomètres de chez moi, il y avait un hôpital psychiatrique, un peu comme à Leyme. Bien évidemment, l’endroit était entouré de beaucoup de fantasmes.

Quand j’étais gamin, j’allais jouer sur les bords de la Loire, je jouais autour de l’hôpital, et j’entendais souvent les cris des patients. C’était dans les années 70, l’ouverture des murs commençait à peine. Ce qu’on appelle aujourd’hui des centres médico-psychologiques (CMP) étaient encore des “dispensaires d’hygiène mentale”, un nom un peu problématique en matière de morale.

Ensuite en grandissant, j’ai eu envie d’aller vers une formation humaniste, qui aurait pu être la philosophie mais j’avais besoin de quelque chose de concret. Je me suis donc présenté au concours de l’école d’infirmier pour une formation de 3 ans d’infirmier de secteur psychiatrique. J’ai commencé à découvrir cet hôpital, mais cette fois de l’intérieur. Il ressemblait d’ailleurs toujours un peu à un asile.

Je suis arrivé juste à ce moment où la psychiatrie était en plein remaniement : nous sortions des patients qui avaient passé toute leur vie à l’hôpital, d’abord en appartement thérapeutique et puis dans leur appartement.

Nous devions faire des allers-retours avec les patients, parce qu’à certains moments, ils allaient moins bien, notamment parce qu’ils ne prenaient pas toujours leur traitement. J’ai trouvé cette expérience de formation passionnante. J’ai ensuite exercé comme infirmier et je ne me suis plus jamais arrêté de me former : à la thérapie familiale systémique, à différentes techniques de soins, dans un terreau qui était plus de l’ordre de la psychanalyse et de la psychodynamique.

J’ai également travaillé sur moi, avec un psychanalyste parce qu’à l’époque, on ne pouvait pas imaginer devenir soignant sans soi-même avoir traité ses propres démons… parce que tout le monde a des démons (sourires). Puis j’ai peaufiné ma formation initiale par un master d’éthique de la santé, qui abordait le soin, mais à travers la question de la philosophie, ce qui m’a ouvert des portes incroyables et renforcé mes valeurs de soin.

On ne peut pas penser le soin et simplement enfermer les gens. Même si ma pensée ici, est un peu réductrice. Ici, clairement, mon souhait, c’est d’arriver au moindre recours à l’isolement, voire à supprimer intégralement l’isolement. Aujourd’hui, certains professionnels n’ont connu, dans leur pratique de soins que cette approche et n’imaginent pas qu’il soit possible de travailler sans chambre d’isolement. Cette question de l’isolement est, chez moi, viscérale. Je trouve insupportable qu’il y ait des chambres d’isolement. Il faut aller vers le haut, et même si on ne les supprimera pas, on peut tout à fait imaginer n’avoir qu’une seule de ces chambres au lieu de trois.

Dans notre approche de soignants, plutôt que d’isoler, il faudrait contenir. Cela suppose à terme une organisation différente et une réflexion approfondie sur notre rôle et nos missions, y compris dans la société.

En parlant des valeurs, que retrouvez-vous de vos valeurs dans le projet de l’Institut Camille Miret ?

J’ai eu la chance de baigner dans un mouvement d’anti-psychiatrie, d’une pensée accrochée à des assises psychanalytiques, philosophiques et phénoménologiques.

Et si j’ai un souhait c’est celui de déployer une formation psy au parcours infirmiers. Lorsque j’ai été formé, j’ai bénéficié de 1 500 heures de psychiatrie. Aujourd’hui, un étudiant infirmier devient infirmier après 80 heures de psychiatrie. Associer une réflexion philosophique, c’est cela exercer nos responsabilités pour retrouver du sens à nos professions.

Pouvez-vous développer sur ces concepts un peu complexes ?

C’est l’idée qu’en présence d’un patient il faut s’efforcer de mettre les catégories de maladies entre parenthèses. Cette étiquette de “Il est schizophrène, il est délirant, il est halluciné,” on peut et on doit la conserver mais la mettre de côté car cela permet au médecin de voir l’autre tel qu’il est dans sa singularité et dans sa folie. Empathiser la relation amène le soignant à aller vers un soin thérapeutique : c’est comme cela que je vois la phénoménologie dans le soin. C’est à ces conditions que l’on peut sortir de la culture de l’enfermement.

Je vois aussi le soin dans un esprit politique, citoyen. Engagé, sans doute, mais dans le meilleur sens du terme. C’est un vrai engagement, voire un militantisme.

Cela devient une question anthropologique, car on est vraiment dans la question de l’homme et de sa folie, de ce qu’il vit et de son existence. Au fond, la folie est une question ontologique.

Justement, en parlant de militantisme, y a-t-il encore des combats à mener ?

Oui, il y a encore de nombreux combats à mener : la folie est toujours plus ou moins associée à la violence et au meurtre, alors que la folie peut être créatrice. Je ne pourrais pas dire que Dali était fou, mais il avait sa folie à lui. Et Camille Claudel, Rodin, à leur manière, et tant d’autres. Nijinsky, le danseur, Nicolas de Staël qui avait peint un tableau tellement grand qu’on ne pouvait pas le sortir de sa maison. Et ce tableau, c’était son histoire. Sa famille avait été exterminée par les Russes et il s’est finalement jeté dans la baie de Nice, à Antibes. Il était plutôt mélancolique, comme un Gérard de Nerval qui a fini pendu à un lampadaire.

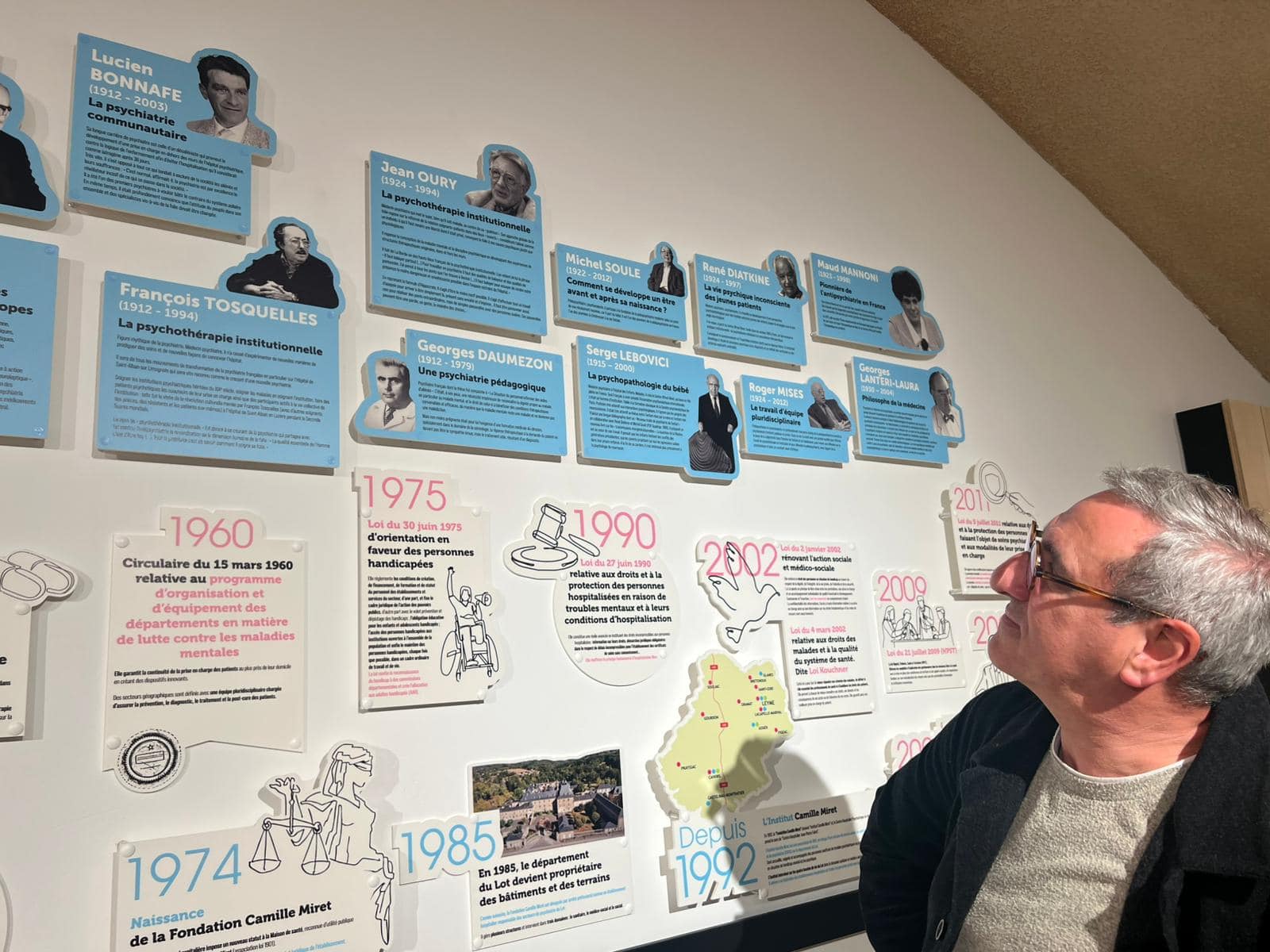

Et ce que j’apprécie ici, c’est qu’on laisse revivre cette histoire. C’est aussi une reconnaissance de mon travail. Nous ne sommes pas dans une institution où l’on essaie d’aseptiser les choses et la Direction Générale avec qui je partage ces mêmes valeurs, est à l’écoute de nouveaux projets, dont le musée.

C’est inespéré de pouvoir laisser des traces, comme les patients laissent des traces aussi, une trace de leur moment, de leur passage, un peu de folie, dans des peintures qui sont quelquefois magnifiques. Je n’ai jamais entendu parler d’un musée de la psychiatrie dans un hôpital, en tout cas pas dans le Lot, et cela, on ne l’enlèvera jamais.

En tous les cas, j’espère que les successeurs, lorsqu’il y en aura, ne fermeront pas ce lieu, et nous avons tout intérêt à continuer à le mettre en valeur parce que c’est notre histoire, c’est le fruit du travail d’une équipe engagée et passionnée par l’histoire de la psychiatrie en France dans ce qu’elle a de plus dur mais de plus beau aussi.

Dans le projet d’établissement, dans le projet médical, dans le projet de soins, je pense qu’on doit tenir compte du passé car l’on sait combien la folie des hommes peut revenir à tout moment. Je le vois avant tout comme une lutte pour continuer à faire en sorte que l’Homme puisse vivre un moment de sa vie à l’hôpital qui ne soit pas aliénant, mais plutôt libérateur.